着物のお手入れ・保管

ここでは、大切な着物のケア、ご自宅で簡単にできるお手入れ方法、その他、着物の知識についてお話します。

| 店名 | 和遊館丸豊 豊橋店 |

|---|---|

| 住所 | 〒441-8133 豊橋市西幸町笠松27−2 |

| 電話 | 0532-26-2601 |

| 店名 | 和遊館丸豊 田原本店 |

| 住所 | 〒441-3416 田原市東赤石4丁目83 |

| 電話 | 0531-22-0071 |

成人式や卒業式で活躍する振袖をはじめ、和装に興味がある方は多いでしょう。貴重な着物は湿気やカビが大敵なので、桐の箪笥や湿気対策など基本の着物の保管を知ることが大切です。桐は湿度を調節し、大切な着物を守ってくれます。着付けで付く「汗や皮脂」は変色やシミの原因になりかねません。自宅でのケアが難しい場合は丸洗いの専門業者に任せれば、汚れを抜き、きれいな状態を保つことが可能です。さらに忙しい方には、レンタルも効果的です。和遊館丸豊ではコーディネートや着付け教室、着物の保管の相談も承りますので、ご質問があればお気軽にお問い合わせください。

Contents

着物を長持ちさせるための基本のお手入れと保管方法

着物は普段から湿気やホコリを避ける工夫が欠かせません。使用後は風通しの良い場所で半日程度陰干しし湿気を取り除いてからしまいましょう、襟元や袖口などに汗が残っていないか点検することで、カビやシミの原因を減らせます。桐箪笥や湿気吸湿効果のある和紙・新聞紙を使うと、虫害や変色も抑えやすくなります。保管前に丸洗いや専門店でのチェックを行い、着物や帯を傷めない方法で手入れを続けると、いつまでも美しい姿で楽しめます。定期的に箪笥を開放し、湿気を溜めないようこまめに風を通すとさらに安心です。

着物は普段から湿気やホコリを避ける工夫が欠かせません。使用後は風通しの良い場所で半日程度陰干しし湿気を取り除いてからしまいましょう、襟元や袖口などに汗が残っていないか点検することで、カビやシミの原因を減らせます。桐箪笥や湿気吸湿効果のある和紙・新聞紙を使うと、虫害や変色も抑えやすくなります。保管前に丸洗いや専門店でのチェックを行い、着物や帯を傷めない方法で手入れを続けると、いつまでも美しい姿で楽しめます。定期的に箪笥を開放し、湿気を溜めないようこまめに風を通すとさらに安心です。

自宅で簡単にできる!着物の日常的なお手入れ方法

自宅で行う日常的なお手入れは、まず着物を着た後に軽くブラッシングしてホコリを落とすことから始めると簡単です。汗や皮脂が付着しやすい衿や脇は柔らかい布を使って軽く拭くと安心できます。そのうえで湿気に注意し、風通しの良い場所でゆったりと半日ほど陰干しし湿気を取ってから収納しましょう。タンスにしまう際は、和紙や新聞紙を間に挟むなど吸湿効果のある素材を活用すると、カビや虫食いのリスクを抑えられます。もし小さな汚れやシミを見つけたら、時間を置かず対処するのが大切です。油性のシミなら専門店への相談、水性ならまず乾いた布で優しく叩き取る方法を試し、必要に応じて丸洗いも選択しましょう。日頃からこまめにチェックし、簡単な手入れを積み重ねるだけで着物は見違えるほどきれいな状態を保てます。

着物を傷めないために絶対知っておきたい収納の知識

収納は湿気対策を中心に考えると傷みを防ぎやすくなります。古くから虫干しは、着物を風に当てて湿度を下げる大切な習慣として親しまれてきました。ただ現代の住宅は気密性が高く、定期的な虫干しがしにくい場合もあります。そんなときは、箪笥や押入れの隅に湿気取り剤や和紙を使うと効果的です。収納場所の位置も見直し、なるべく床から離れた高めの場所を選ぶと、カビや変色の予防に役立ちます。使用後は帯や小物を一緒にしまわず、一度空気に触れさせてから片付けると、汗や水分がこもりにくくて便利です。丸洗いに出す前のチェックもこまめに行い、大事なきものを最適な状態で守りましょう。

収納は湿気対策を中心に考えると傷みを防ぎやすくなります。古くから虫干しは、着物を風に当てて湿度を下げる大切な習慣として親しまれてきました。ただ現代の住宅は気密性が高く、定期的な虫干しがしにくい場合もあります。そんなときは、箪笥や押入れの隅に湿気取り剤や和紙を使うと効果的です。収納場所の位置も見直し、なるべく床から離れた高めの場所を選ぶと、カビや変色の予防に役立ちます。使用後は帯や小物を一緒にしまわず、一度空気に触れさせてから片付けると、汗や水分がこもりにくくて便利です。丸洗いに出す前のチェックもこまめに行い、大事なきものを最適な状態で守りましょう。

日本の気候に最適!桐箪笥を使った収納のメリット

桐箪笥を使うと、日本の気候で発生しやすい湿気を上手にコントロールできるメリットがあります。桐は水分を吸ったり放出したりする性質を持つため、内部の湿度を安定させられます。さらに桐素材は軽く軟らかい素材なので、生地や帯を傷つけにくく、防虫や殺菌効果も期待できます。もし火災の際に熱にさらされても、他の木材より着火しにくい点は大きな安心です。おしゃれなデザインの桐箪笥が増えているので、洋室にも和室にも合わせやすく、長期的な使用が可能です。桐箪笥で大切な着物を守りつつ、収納スペースをすっきり整えてみませんか。

大切な着物を美しく保つためのクリーニングとケア

きものまくら(着物をたたんだ際に挟んでおくとしわを軽減できる)

着物を美しいまま保つには、早めのケアとクリーニングが欠かせません。とくに着用したあとは、汗や皮脂が残っていないかよくチェックし、小さな汚れならすぐ対処しておくと変色を防げます。自宅では難しい汚れやシミは、専門店の丸洗いやシミ抜きを利用すれば安心です。保管時は湿気を遠ざけるために風通しの良い場所を選び、和紙を間に挟むなどの対策を加えると、次に着るときも華やかな姿を楽しめます。

着物が汚れたときの正しい対処法と注意ポイント

着物の汚れを見つけたら、放置せず素早く対処するのがポイントです。ファンデーションなどの化粧品汚れは、付着したらすぐに優しく拭き取り、こすらないよう注意しましょう。水性の食べこぼしなら乾いた布で軽く叩いて吸い取り、糖分を含む場合は目に見えなくてもあとでシミが浮き出ることがあります。そんなときは丸洗いに出すのが無難です。油性の汚れが混じると、シミ抜きが必要なケースも多いので専門店に相談してください。半年以内なら落ちやすい場合もありますが、時間が経つとシミが深くなり抜きにくくなるため注意が必要です。汗や皮脂汚れも自宅での対処が難しいため、着物専門店でのケアを検討すると安心です。

着物専門の丸洗いやしみ抜きサービスの選択方法

着物の丸洗いやしみ抜きを依頼する場合は、信頼できる業者を選ぶと仕上がりに差が出ます。安価だからといって雑な薬品を使うところもあるので、手順をきちんと説明してくれる専門店だと安心です。丸洗いは着物全体の汚れを洗い落とす方法で、特に汗や皮脂が気になる方には便利なコースです。着用後、長期間しまう予定があるときは、保管前に丸洗いをするだけでも変色やカビの原因を減らせます。仕上がりに不安があるときは一度問合せして、疑問点を解決してから依頼すると満足度も高まります。

カビやシミ、変色を防ぐための湿気対策と虫干し

着物衣裳敷(着物をたたむ際に敷くと汚れ防止になる)

着物のお手入れ・保管は「虫干し」が基本。 でも、それがなかなかできないのもわかります。広げておくスペースもないし、時間もない。そこで、そもそもなぜ「虫干し」が必要なのでしょうか。答えは《湿気》です。着物には大敵なんです。すなわち、湿気を遠ざければいい。現代の建物は気密性が高く、湿気がこもりやすいので、なおさら、気をつけなければなりません。湿気はカビやシミ、変色を引き起こす最大の理由なので、虫干しのタイミングを逃さないよう心がけたいものです。ただ広いスペースや時間を確保しにくい場合もあるので、風通しの良い日や乾燥した時期を狙って部分的に着物を干す方法もあります。ゆるやかに広げて空気に当て、布地にたまった湿気を飛ばすだけで十分な効果が得られます。もし長期保存を考えているなら、吸湿材を併用し、タンスの位置を定期的に確認すると安心です。湿度の高い場所はNGなので、可能なら2階などの高い場所に保管を移すのも一案です。丁寧な虫干しと湿気対策が習慣化すれば、大切な着物を常にきれいに保てます。

着物の虫干しとは・・・

年に数回、箪笥(タンス)から着物を取り出して風通しを良くして害虫を取り除き、カビや変色を防止することを虫干しと呼びます。虫干しを行うのに適している時期は、年に3回あります。それぞれの時期に干すことを土用干し、虫干し、寒干しと呼びます。また虫干しを行う時間帯も考えて行いましょう。虫干しは知識のないまま行うと、逆効果になります。虫干しのポイントや注意点をしっかり理解して虫干しを行いましょう。そこで、以下の方法をお勧めします。

- 半年に一度はたとう紙(着物が入れてある和紙)を交換=半年で、吸湿力が半減します。

- シリカゲルなど吸湿剤を使う。

- たびたび、タンスの引き出しを開けて、空気を入れ替える。

- 天気のいい日に、たとう紙に包んだままでもいいので、タンスから出して畳の上に置いておく。

以上の方法を複合して行うだけで、湿気はかなり取り除くことができます。

乾燥した日に引き出しを開けておくだけでもOK

着物の保管についてまとめると、タンスは乾燥している日に少し開けておく。湿気取り剤、和紙や新聞紙などを入れて湿気を吸わせる。着物は湿気の多い低い場所から湿気の少ない高い場所へ移す。(1階より2階へ)水場より離す。

使用後のチェック

着物を脱いだら、しまいこんでしまう前に、汚れをチェックしておきましょう。知らぬ間にシミがついていることもあり、応急処置をするかしないかで、そのあとの対処が変わってきます。逆に食べこぼしなどに気づかないまましまいこんでしまい、次にあけたときにはカビだらけなんてことも。黄変がでてしまうと、繊維そのものが傷つけられるため、多少は修復できても、完全に元の状態に戻ることはありません。事前のケアが大切なんですね。

チェックポイント

- 衿周り=皮脂、汗ジミ、ファンデーション

- 袖口=皮脂

- 前身ごろ=食べこぼし

- 裾=床の汚れ、泥はね

- 背中、帯周り=汗ジミ

汚れたときの対処法

- ファンデーション=付着したらすぐにふき取る。こすらない。→丸洗いに出す。良く着る方は定期的に丸洗いに出す。

- 食べこぼし(水性)=こぼしたらすぐに乾いた布で叩いて吸い取ります。その際、絶対擦らないこと。

対処が早ければ、そのままシミにならないこともありますが、糖分を含んだものだと、いったん見えなくなってもあとで変色することがあります。丸洗いに出しましょう。 - 食べこぼし(水性・油性混合)=対処が早くても汚れがつくとシミになり、なかなか抜けません。

シミ抜きが必要です。その際、早いほどよいでしょう。目安は半年以内。 1年以上ほおっておくとシミは落ちにくくなります。 - 皮脂汚れ=ご自宅で対処するのは難しいでしょう。着物専門店に依頼するのが懸命です。

- 汗=料金的には高いものではないので、丸洗いやシミ抜きのときに一緒に汗抜きを頼むのがベストです。

上記の方法がわかりにくい(難しい)と感じたら、あまり難しく考えずに着た都度、着物店に「丸洗い」に出しましょう!「丸洗い」しても落ちない汚れは、少しお金はかかりますがシミヌキに出しましょう。着物を着たあと、早めに丸洗いに出せば、たいていの汚れは丸洗いで落ちます。ただし、1年以上放置しておくのはやめましょう。逆に1年以上着る予定がなければ一度丸洗いに出しましょう!

汗抜きは大切

意外に大切で、意外に見落とされるのが汗抜き。着物は湿気に弱いし、汗にはもっと弱いのです。干せば湿気はとれるけれど、汗の成分である塩分やアンモニアが残ってしまう。ほっておくと変色や生地の変質を招くのです。ドライクリーニングでは、水性の汗は落ちません。そこでお勧めするのが、「汗抜き」です。高圧蒸気をかけて、繊維にしみ込んだ汗を弾き飛ばします。

着物の保管に最適な桐の箪笥

※桐は湿度の調整ができます。

丸洗いにもいろいろある

丸洗いと言っても、一口にはいろいろな業者があります。元々は、洋服のクリーニング屋さんで、着物も扱うようになった業者さん。元々は、仕立て屋さんでメンテナンスの一環で、丸洗いも扱うようになった業者さん。そして、もともと着物店やメーカーで、アフターケアの一環として、丸洗いサービスを扱うようになった、私たちのような業者。どれがいい、悪いは、一概に言えません。ただ、クリーニングやさんは、「クリーニング」は専門のプロフェッショナルでも、着物クリーニングには必ずしも詳しくありません。そもそもクリーニングは、洋服の世界のサービスだったんです。仕立て屋さんは着物の専門家ですが、総合的なサービスにはいささか難があるかもしれません。だから、当店のようなところがいいと言うわけではありませんが、着物のことならなんでもお任せいただける自負は持っているつもりです。着物には基本的には「丸洗い」をお勧めします。それでも気になる汚れは「しみ抜き」に出してください。和遊館丸豊では、「丸洗い」はかなりお安くできますので、一度ご相談ください。着物のお手入れ・保管は、着た後に「丸洗い」に出す。1年以上着る予定がない場合は必ず丸洗いに!そして、着物を湿気の少ない場所に置くということができれば最高です。着物の保管場所が選べないようであれば、湿気取り対策をしてください。

◆振袖の保管について

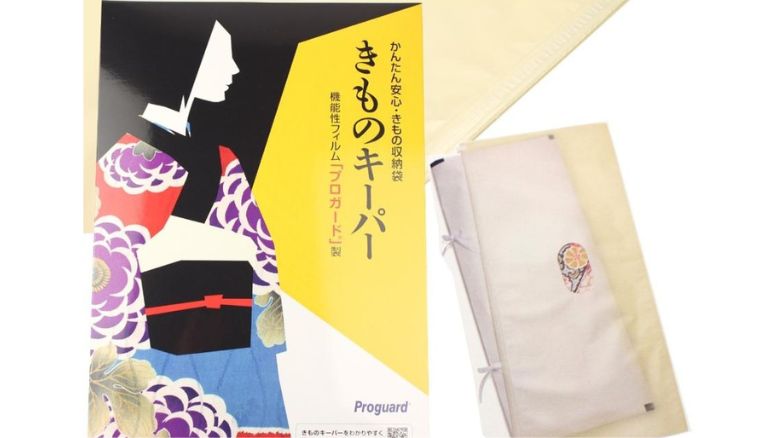

保管に最適・着物キーパーのご紹介

着物の保管の着物キーパー

これさえあれば「振袖」はどこにでもしまえます。箪笥の上、ベッドの下など場所を限らず保管、収納が可能!振袖や留袖など、着る機会まで大切な着物の保管にピッタリの収納袋です。三重構造の特殊なフィルム製(国際特許取得済み)の仕様で、着物を湿気・カビ・虫食いから守り、防虫剤や面倒な虫干しも不要!さらに着物の変色を防ぎます。たとう紙に包んで、「きものキーパー」に入れてファスナーを締めるだけ!きもの・帯・長襦袢は1セット程度入ります。きものなら2枚程度収納可能です。スタッフも丸洗いから戻ってきたシーズンオフの着物を「きものキーパー」にしまっています。

【災害で見せたきものキーパーの力】

東日本大震災の折り、多くのきものが流され被害を受けたなか「きものキーパー」で保管していたきものは水浸しになることなく、浮いているところを発見され難を逃れたそうです。

着物キーパーのメリット

着物キーパー

防虫剤を買って入れ替えの手間なし(何もしなくてOK)。湿気取り剤を買って入れ替えの必要がない(何もしなくてOK)。帯・着物・長襦袢の3枚セットでしまえる。箪笥が無くてもベッド下収納・クローゼットで保管できます。(タンスを用意しなくてもいいです)1枚3300円で半永久的に使えます。<製品情報>かんたん安心の着物収納袋「きものキーパー」。国際特許取得済の機能性素材「プロガード」製で、ファスナーには高密閉チャックを採用しており、ダブルチャックで大切なお着物を守ります。また、湿気、カビ、虫害から守るのはもちろん、防虫剤が不要なので手間とコストが削減できます。また、面倒な虫干しも不要なので、簡単に着物を保管することができます。

※着物キーパー使用時には、必ず着物をたとう紙で包んでからお使いください。しわの原因になります。

<注意点>着物キーパーには、防虫剤は絶対に入れないで!化学薬品による生地の変色の原因となります!

・着用した着物はクリーニングをしてから収納、保管してください。

・汚れや汗の付いたままの収納は絶対にしないでください。

・防虫剤は入れないでください。(化学薬品による生地の変色の原因となります)

・保管期限は5年を目安に新しい物と交換してください。

・チャックに付いているスライダーを左右に移動するときはスライダーをしっかり持ってゆっくり閉めてください。

・長時間直射日光下での保管はしないでください。紫外線カット加工はしていますが、色やけする可能性があります。

・絹素材特有の生成りによる自然変色は防げません。

・仕様及び商品番号などは機能向上の為、予告なしに変更することがあります。

日本の気候に適した保管・桐箪笥

デザインの良さと共に、桐箪笥の要である防虫・殺菌において最高の箪笥です。金具は、高級感あふれる銀古美牡丹柄。今回は、¥99,800にてご提供しております。在庫数、生産の都合上、ご注文いただいてから、ご納品まで数週間いただくことがございます。腐食に強く、軽くて軟らかい桐は腐りやすいと考えられがちですが、実は極めて腐りにくい木材です。 それは桐に多量のタンニン(防腐剤となります)が含まれるからです。 その為桐の箪笥は長い間使用可能です。 難燃性桐は他の木材に比べ、着火点、発火点が高いため燃えにくいのも特性です。火災時に、桐の箪笥が表面は真っ黒で内部は全く燃えていなかった、という事があります。また高温多湿の日本の気候には、常に呼吸し中の湿度を一定に保ってくれる桐は最も適しています。

デザインの良さと共に、桐箪笥の要である防虫・殺菌において最高の箪笥です。金具は、高級感あふれる銀古美牡丹柄。今回は、¥99,800にてご提供しております。在庫数、生産の都合上、ご注文いただいてから、ご納品まで数週間いただくことがございます。腐食に強く、軽くて軟らかい桐は腐りやすいと考えられがちですが、実は極めて腐りにくい木材です。 それは桐に多量のタンニン(防腐剤となります)が含まれるからです。 その為桐の箪笥は長い間使用可能です。 難燃性桐は他の木材に比べ、着火点、発火点が高いため燃えにくいのも特性です。火災時に、桐の箪笥が表面は真っ黒で内部は全く燃えていなかった、という事があります。また高温多湿の日本の気候には、常に呼吸し中の湿度を一定に保ってくれる桐は最も適しています。

着物の保管に最適な桐の箪笥

【桐箪笥の性質】

- 防湿効果

後の桐たんすの特徴で詳しくご紹介しますが、桐自体の組織が湿度に反応し、防湿効果がもたらされます。これが、収納に向く一番の理由です。 - 抗菌効果

桐にはパウロニン、セサミンという成分が含まれており、ノミ、ダニなどの虫がつきにくく、抗菌性に優れています。 - 保温効果

桐材は多孔質(ミクロの小部屋がたくさんあります。)なので、保温効果が大きいのです。 - 腐食に強い

軽くて軟らかい桐材は腐りやすいと考えられがちですが、実は極めて腐りにくい木材です。

それは桐材に多量のタンニン(防腐剤となります)が含まれるからです。

その為桐のたんすは長い間使用可能なのです。 - 難燃性

桐は他の木材に比べ、着火点、発火点が高いため燃えにくいです。

*木材に火がつく温度を着火点、炎となって燃え出す温度を発火点といいます。

これは、桐自体の吸湿性が高く、水分を含むことにより膨張し、 内部への熱を遮断する為と考えられます。

和装を気軽に楽しめる着物レンタルのメリットとは?

着物レンタルの魅力は、気軽に和装を体験できる点です。購入や保管に費用や場所を割かなくて済むので、訪問着、振袖や留袖など色々な種類を試してみたいときに最適です。そのうえ専門スタッフがコーディネートや着付けをサポートしてくれる場合も多く、初めての方も安心して挑戦できます。特別な日の思い出づくりにぴったりなので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

自分に最適な着物・帯を選ぶための基礎的知識とコツ

まず素材や柄の特徴を知ると、自分に合った着物や帯を選ぶ目が養われます。正絹なら光沢や手触りが美しく、ポリエステルなら扱いやすさ、発色の良さ、独創的なデザインが魅力です。帯は着物の雰囲気を大きく左右するので、季節感や柄のバランスを意識するとワンランク上のコーディネートができます。和遊きもの学院の着付け教室で前結びを学ぶと、自分で帯の形をチェックしやすく、思い通りのスタイルを仕上げるのに役立ちます。基礎を押さえれば、自分らしい着物選びがいっそう楽しくなるはずです。

着付け教室やレッスンを利用するメリットと選び方

着付け教室やレッスンを利用する利点は、プロの講師から直接指導を受けられるため、着付けの疑問をすぐに解消できることです。自分に合ったコースを選ぶと、初の方でも無理なくレベルアップできます。帯の結び方や着崩れしにくい工夫など、自己流では気づけないコツも体感しやすいです。レッスン機会が多い教室や講師の実績などを比べて、自分の目的に合ったところを選べば、より充実した学びになります。

意外と知らない!?着物保管時にやってはいけないNG行為

着物保管のNG行為には、ビニール袋で長期間密封することや、湿気の高い場所に直接置いておくことが挙げられます。たとえ一見便利でも、通気性が悪い環境だとカビや変色の原因になりがちです。虫干しが難しければ、タンスを定期的に開けるだけ、湿気取り剤を定期的に変えるだけでも空気の入れ替えになります。虫干しそのものは時間やスペースが必要ですが、湿気を溜め込まない工夫ができれば十分に効果を期待できます。気密性の高い住まいであれば、除湿機や湿気取り剤を活用すると一層安心です。

保管場所の湿度・温度管理で絶対に押さえたいポイント

保管場所を選ぶときは、温度や湿度が上がりにくい部屋を優先すると着物の傷みを抑えやすいです。エアコンや除湿機を利用するなら、極端に乾燥させすぎず、適度な湿度を保つように気をつけると生地がパサつきません。近くに水場がある(お風呂、洗面所、河川などある)と結露の原因になりやすいので、なるべく遠い位置を選ぶと安心です。押入れやクローゼットに収納する場合は、少し扉を開けて空気を回すことで湿気を発散できます。半年に一度程度、天気のいい日に箪笥を開けて中を換気し、虫干しや和紙による湿気取りを行うとカビやシミのリスクが下がります。適切な温度と湿度を意識すれば、きものの生地や帯の美しさを長く保ち続けられます。

保管材として木材や和紙を使った吸湿効果の活用方法

木材や和紙は、自然の吸湿効果が期待できる便利な保管材です。特に桐箪笥は、タンニン成分が含まれているため腐りにくく、長期間使用可能なうえに難燃性も兼ね備えています。表面が焦げても中まで燃えにくい性質があり、大切なきものをしっかり守ります。さらに桐箪笥は呼吸をするように湿度を調整し、日本の高温多湿な気候でもカビやシミを防ぎやすいです。和紙を間に挟むと吸湿力が増し、虫や湿気の影響をより軽減できます。洋室にも自然な印象で置けるシックなデザインも増えているので、保管しながらインテリアを楽しむこともできるでしょう。

まとめ|大切な着物と長く付き合うための基本ポイント

着物は普段のケアと保管で、何年先までも美しい姿を維持できます。虫干しや丸洗いといった方法を上手に使い分け、湿気対策や桐箪笥の利用などを心がけると、生地や帯が傷むのを防げます。少しでも疑問があれば専門店に相談すると、より安心して大切な一着を守れます。これから着物を楽しみたい方は、ぜひ気軽にお問合せのうえ次のステップへ進んでみてください。

| Kimono&Studio | ▶ブログ |

|---|---|

| Wayukan-Marutoyo | ▶着物の種類 |

| Since 1890 | ▶着物のお手入れ・保管 |

| Japan Aichi | ▶教室コース紹介 |